曹小兵:以“拓荒牛”的姿态锻造极致的照明事业

人才之问:从小小的技术员一步一步成长为深圳照明行业的领军人物,是如何一路披荆斩棘、勇往直前的?面对国内产业与国际前沿的差距,是如何应对的?面对技术日新月异的照明行业,又是如何自我鞭策与时俱进的?

人才名片:深圳市地方级领军人才,主导及主要参与1项省工程技术中心、3项市级技术研究课题、1项市级照明产品产业化和1项区工程技术研发中心项目。以第一作者身份发表照明技术及其标准化论文30余篇,主要参与15项国家标准、2项地方标准和32项团体标准的起草,获得1项美国发明专利、1项日本发明专利、6项国际发明PCT、10项发明专利、28项实用新型专利、5项外观设计专利和7项软件著作权授权。同时,荣获“深圳照明人物奖学术贡献奖”和“第二十二届中国专利优秀奖”。

敢闯敢拼 事业启航

回首来时路,曹小兵早已和电器结下不解之缘。

其父亲是一名军工工厂的技术员,曹小兵从小受到家庭耳濡目染的熏陶,对电器总比常人多一份热爱和好奇。1993年,在父亲的影响下,他报读了苏州科技大学的机电一体化专业;1997年大学毕业后,他被分配到广西一个小县城的棉纺厂做生产技术员,从事设备维护、机械维修等基础性工作。

彼时,距广西几百公里的深圳,乘着改革的春风,正热火朝天地开展城市建设,一幢幢高楼大厦拔地而起,“三天一层楼”的深圳神话风靡全国,先进制造业也在此地孵化集聚。年轻的深圳,以前所未有的创新与活力,吸引着全国各地的有志青年奋勇奔赴。

曹小兵,一个不安于现状的年轻人,同样被这座热血沸腾、欣欣向荣的大城市所吸引,深圳是改革开放的前沿阵地、技术创新与产业集聚地。从一个技术人员的角度考虑,在深圳工作肯定有更广阔的发展空间,活力四射的深圳让他感到非常振奋。

2000年,伴随着新世纪的曙光初现,曹小兵来到了深圳宝安,梦想的种子开始生根发芽。

曹小兵的第一份工作,就是在国内老牌的照明企业担任研发部北美灯具组的技术员,再到研发工程师,负责出口欧美各国照明灯具研发。当时国内的照明行业产业链配套尚不完整,所用的光源仍以传统的白炽灯和节能灯为主,企业生产的产品只能以满足人们日常照明基本需求。曹小兵所在的企业也主要以灯具设计和制造为主,技术难度相对较为简单。

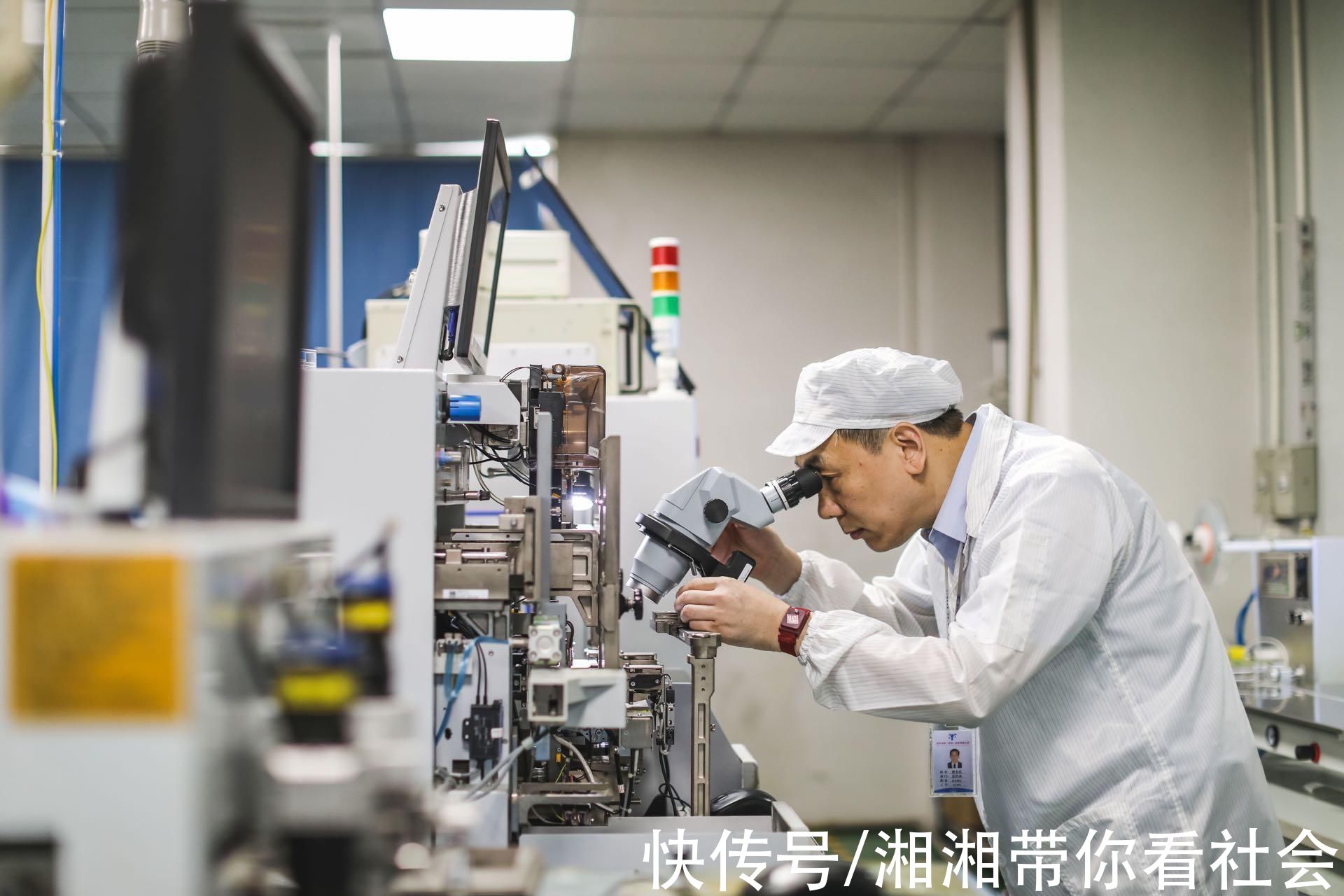

曹小兵工作中

尽管如此,曹小兵获得这份工作仍然欣喜若狂--照明行业是与用电紧密相关的,他从小就对电器相关的事情有着莫大的兴趣;此外,这份工作不再局限于设备的基础性维修和保养,还包括产品的结构及电路研究与开发,这对他来说无疑有着极大的挑战性和成长空间。

在此工作期间得到了成长与历练,曹小兵从技术员做到工程师,摸清了照明行业的发展态势,并在照明产品研发、检测及质量等方面打下良好的基础。

无惧挑战 迎难而上

照明灯具涉及到用电,安全问题则是灯具生产及检测过程中首要引起重视的问题。曹小兵此后的职业生涯中,围绕着灯具的安全及检测事业贡献了无数的日与夜。

由于在家电宝公司杰出的工作表现,曹小兵声名远播。2002年,他收到一份来自中山某灯具厂的邀请,工厂老板希望他担任技术总监和检测实验室主任职务,帮助其建设和提升技术团队。

深圳是国内照明产业集聚的技术高地,并辐射周边地区,而中山的产业发展还处于起步阶段。若曹小兵前往中山发展,无异于“开荒”。但在他看来,这不仅能为行业贡献更多力量,更是一个锻炼自我的绝佳机会。

中山的工厂环境比他想象中还简陋:从生产方面看,生产线上的基础设施均是最简单的桌台;在安全检测和品质管控方面,从生产过程到成品出炉,都没有规范的安全和质量检测流程,部分检测设备甚至被闲置已久;技术团队也仅有1名工程师和2名技术员,而且其专业能力实际上远未达到技术人员应有的水平。可以说,曹小兵需要从零开始打造技术团队。

曹小兵率先对工厂现状进行梳理,对原有的技术团队进行专业知识的培训,引入深圳的先进技术和管理理念。此外,他开始接触质量检测板块,包括参与制定检测标准、规划流程和建设检测实验室,组建产品检测团队等。

历经5年的精心打磨,这间工厂从稚嫩走向成熟,凭借着完善的研发及品质管理系统而异军突起,技术团队规模也从原来仅有的3人扩充至30人。最让曹小兵引以为豪的,是每逢客户或同行到工厂参观,无不被完备的研发能力、检测设备和品控体系所震撼。时至今日,这家工厂的出货订单仍然源源不断,其规模和业绩在中山市名列前茅。